Archivos Digitales Queer

- Moléculas Malucas

- 29 abr 2020

- 24 Min. de lectura

Actualizado: 1 may 2022

Cartografías Digitales de las Redes Transnacionales LGBTQ en Latinoamérica a través del Archivo de Robert Roth.

Robert Roth fue un activista neoyorquino que, en la década del setenta, mantuvo una prolífera comunicación epistolar con organizaciones queer de todo el globo. Sus cartas son un valioso acercamiento a la vida y a las políticas de los activistas de los frentes de liberación latinoamericanos. Este artículo analiza las redes transnacionales construidas por estos activistas y presenta un proyecto de visualización y acceso digital a algunos de esos documentos.

Por Santiago Joaquín Insausti* y Javier Fernández Galeano**

Redes activistas y correspondencia en los setenta

Las cartas intercambiadas en la década del setenta entre los activistas de los frentes de liberación latinoamericanos constituyen un insumo extremadamente valioso para reconstruir tanto las dinámicas políticas de estas organizaciones y sus redes de solidaridad transnacionales, como para acercarse a la textura de la cotidianeidad de estos activistas; al modo en el cuál vivían la política y la sexualidad, en un pasado tan cercano cronológicamente como distante en términos de expectativas políticas y marcos identitarios. Las cartas plasman la cotidianeidad de estos activistas y las tensiones entre la vida personal y la política, el flirteo y la discusión intelectual, las vicisitudes de los conflictos en el ámbito nacional y de los ciclos represivos, los desengaños amorosos, las intrigas palaciegas en las organizaciones y, sobre todo, los intentos de construcción conjunta de una política emancipadora a nivel hemisférico. Esta correspondencia muestra como activistas aislados entre sí, que originariamente no tenían contacto mutuo, empiezan a pensar en términos similares y a construir alianzas globales.

Robert Roth fue un activista neoyorquino que, en la década del setenta, mantuvo una prolífera comunicación epistolar con la mayor parte de las organizaciones queer del globo, en una época en la cual la circulación de información y la comunicación entre diferentes partes del mundo era dificultosa. Sus cartas personales, obrantes en los acervos de la Universidad de Cornell, constituyen un insumo fundamental para adentrarse en la vida y las políticas de los activistas de los frentes de liberación latinoamericanos.

Un número significativo de archivos relacionados con el activismo LGBTQ en el Sur Global–y en América Latina, en particular–se encuentran en instituciones académicas y privadas del Norte Global, incluyendo la mencionada Colección de Sexualidad Humana de la Universidad de Cornell, los archivos ONE en Los Ángeles y la Biblioteca Pública de Nueva York. A medida que hemos ido realizando investigaciones en torno a la historia del activismo LGBTQ argentino y latinoamericano; nos hemos enfrentado a la paradoja de construir análisis sobre la agencialidad de diferentes actores históricos del Sur Global a la vez que dependíamos de fuentes de archivo que no son directamente accesibles para los especialistas que realizan su investigación en esos lugares hoy en día. En este artículo, visitaremos los acervos de Robert Roth para analizar las redes transnacionales construidas por estos activistas en la década del setenta a la vez que presentaremos una—aún incipiente—herramienta digital a través de la cual intentamos contribuir a la democratización del acceso a estos materiales.

Es importante tener en cuenta que la fluidez en las comunicaciones entre Roth y las organizaciones del sur global puede llevarnos a dos equívocos. Primero, no debe entenderse que las organizaciones liberacionistas latinoamericanas–ligadas a la izquierda partidaria en el marco de la guerra fría tardía–estuvieran deseosas de establecer un intercambio político e intelectual con Estados Unidos. Tampoco debe interpretarse que estos diálogos abonan las interpretaciones “difusionistas”–predilectas entre algunos académicos norteamericanos contemporáneos–según las cuales la emancipación queer habría surgido en Nueva York a partir del mito fundacional stonewelliano y desde allí se habría difundido por el globo. En este artículo problematizaremos estos supuestos y destacaremos cómo las comunicaciones se llevaban a cabo mediante una red multi-nodal que a menudo priorizaba los contactos regionales ante el interés limitado de las organizaciones norteamericanas. Las organizaciones liberacionistas de la costa este de Estados Unidos no mostraron demasiada predisposición a responder las cartas recibidas desde el Caribe y Latinoamérica. En la mayoría de los casos, las mismas eran reenviadas inmediatamente a Robert Roth, uno de los pocos activistas neoyorquinos que hablaba español y que estaba interesado en ellas.

Esta actitud de algún modo era mutua. El agresivo intervencionismo de Estados Unidos en Latinoamérica para impedir la formación de gobiernos de izquierdas en el contexto de la Guerra Fría dificultaba que los militantes latinoamericanos se relacionasen con los aportes teóricos del activismo estadounidenses en términos de igualdad y solidaridad. En Argentina, los activistas eligieron aquellos interlocutores y modelos de activismo que respondían mejor a sus experiencias y cultura política. La perspectiva de la "liberación nacional" era el principio organizador de toda la política del así llamado "campo popular" a principios de los años setenta. Dado que la contraposición con el "imperialismo yanqui" era el eje articulador de esta perspectiva, era de esperar que hubiese un rechazo extendido a adoptar las efemérides y estrategias norteamericanas, privilegiándose por el contrario los diálogos y la construcción de redes regionales.

Robert Roth: las políticas afectivas del activismo global

El abogado y activista gay neoyorquino Robert A. Roth asumió en la década de los setenta la tarea de mantener una correspondencia fluida con grupos homosexuales latinoamericanos en nombre de varias organizaciones estadounidenses. Roth se graduó en la Facultad de Derecho de Cornell, donde fue cofundador de la Liga Homófila Estudiantil. Su práctica legal en Nueva York se especializó en la defensa de los derechos de los inquilinos. Murió en 1990, a la edad de cuarenta años, por motivos relacionados con el VIH. A lo largo de su vida, Roth mantuvo un archivo personal de su correspondencia con activistas de habla hispana, que proporciona una información muy valiosa sobre las sinergias entre las redes transnacionales y los contactos personales en los momentos más duros de la guerra fría en Argentina y otros países de la región.

En 1974, fecha de comienzo de la muestra de cartas que seleccionamos, Roth tenía 24 años y mantenía una relación con Alex, un joven dominicano con quien conviviría durante cinco años y a través del cual empieza a interesarse por el mundo hispanoparlante. Robert también estudió alemán y francés. Su facilidad para los idiomas era de gran utilidad para las organizaciones liberacionistas neoyorquinas, que recibían correspondencia de todo el globo a raíz de las publicaciones en medios norteamericanos de gran tirada y difusión internacional, como las revistas Life y Newsweek. Roth responde innumerables cartas con motivaciones de todos los tipos; desde adolescentes que buscaban una “cura” para su homosexualidad y jóvenes que querían trabajar en la industria norteamericana del porno, hasta intelectuales formados que buscaban establecer una relación erudita. Junto a las cartas, Roth recibía un caudal importante de publicaciones y documentación de todas partes del mundo. Muchas de ellas las reenviaba entre organizaciones y activistas de otras latitudes, pero la mayoría nutrió una importante colección a partir de la cual pensaba fundar una biblioteca, la New York Gay Library, para que “las publicaciones jamás se perdieran y siguieran disponibles para los investigadores de los siglos venideros.” Esta colección de prensa obra también en los acervos de Cornell.

El interés de Robert por el idioma español, relacionado con su deseo de poder comunicarse con la familia de su novio, lo llevó a canalizar y responder la correspondencia que las organizaciones estadounidenses recibían de Latinoamérica, dado que estas organizaciones muchas veces no tenían ni el tiempo, ni los recursos, ni el interés de leer y contestar. A través de la lectura de miles de cartas, Roth toma consciencia de que el movimiento liberacionista tiene una escala y una proyección que supera ampliamente lo imaginado por los activistas norteamericanos. De forma autónoma y sin mas información sobre el movimiento de liberación homosexual transnacional que algunas notas publicadas en periódicos sensacionalistas, empiezan a surgir a lo largo y ancho del globo organizaciones que–a pesar de las significativas distancias culturales e idiomáticas entre ellas–presentaban similitudes sorprendentes. Así, Roth empieza a vislumbrar la necesidad de tejer redes para conectar entre sí a estas organizaciones.

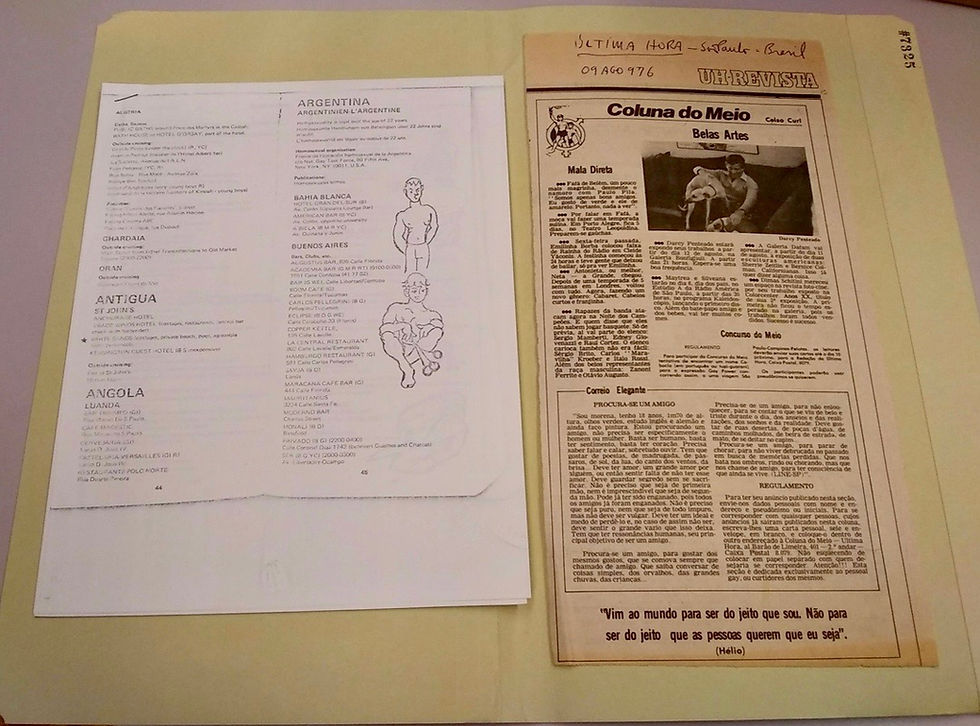

La agenda de contactos de Roth crece y abarca cientos de organizaciones y activistas en los cinco continentes. En base a estos contactos sistematizados y organizados, Roth empezará a editar la International List of Gay Organizations and Publications, que rápidamente deviene un recurso fundamental para el activismo liberacionista a escala global. La lista era publicada de forma conjunta por el periódico británico Gay news (1972-1983), las guías Gayellow pages (que aún se publican en la actualidad), y por muchos otros órganos de prensa a nivel global. De hecho, la mitad del último boletín de Nuestro Mundo, editado en 1974 Buenos Aires, está dedicada a la reproducción de la lista. En su labor de ampliar y mantener actualizada esta lista, Roth llevo a cabo un constante y minucioso trabajo de investigación, escribiéndole a todo homosexual de cuya existencia supiese por publicaciones o a través de amigos y conocidos, para consultarles acerca de las organizaciones en su país.

Cuando no obtenía una respuesta favorable, Roth animaba a su interlocutor a que crease su propia organización junto a sus amigos y conocidos, enviándoles toda la prensa e información disponible y útil para este fin. La prensa liberacionista era un recurso de valor inestimable en un mundo en el cual los flujos de información y las comunicaciones eran limitados. Sin embargo, Roth no trasmitía a estos incipientes activistas una “receta” para armar una organización según el modelo norteamericano. Todo lo contrario, Roth sostenía explícitamente que, dada la inmensa diferencia entre los contextos locales, las redes que debían priorizarse eran las regionales, al tiempo que facilitaba los contactos de las organizaciones cercanas y las animaba a aunar esfuerzos.

Roth efectuó varios viajes para fortalecer estos lazos. En una carta, le comentaba a un amigo que estaba buscando trabajo en el departamento legal de una aerolínea, para poder tener acceso a pasajes de avión baratos y conocer en persona las experiencias de organizaciones de otras latitudes. Los viajes a México y a Brasil en 1976 y 1982, respectivamente, son particularmente fructíferos y generan cientos de materiales organizacionales, volantes, fotos, postales enviadas por ligues, tarjetas y folletos de bares de encuentro, e infinidad de papelitos, boletos y tickets de tiendas con números de teléfono y direcciones de novios, amantes, contactos y activistas.

En esta sinergia entre relaciones políticas, afectivas, y sexuales; los objetivos activistas y compromisos liberacionistas no eran escindibles de la amistad, el erotismo, y el sexo. Buenos Aires se encontraba geográficamente apartada de Norteamérica y el Caribe y el viaje era costoso, pero mexicanos y puertorriqueños viajaban frecuentemente a Nueva York a devolver la gentileza y a reunirse–durante los pocos días para los que alcanzaba el presupuesto–con el mayor numero de activistas y organizaciones posibles. Estas relaciones sexo-militantes se perpetuaban en el tiempo mediante el intercambio epistolar, en el cual los panfletos políticos se alternaban con fotos en calzoncillos.

Las redes transnacionales latinoamericanas en el archivo de Robert Roth

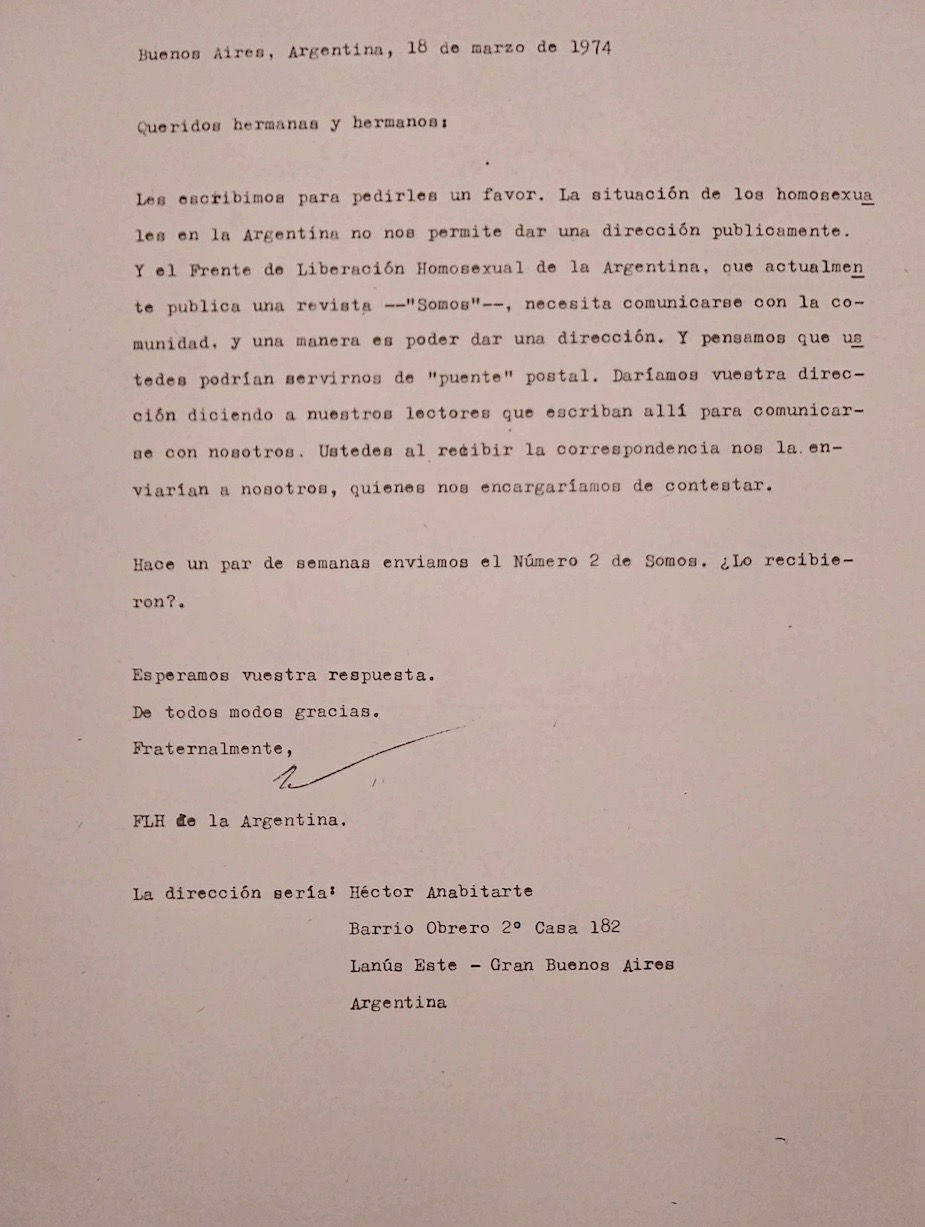

Estas redes eran multi-nodales. Los principales enlaces se suscitaban entre México, Puerto Rico, Argentina, Colombia, Jamaica y Brasil. Los recorridos de la correspondencia eran muchas veces intrincados. En los momentos mas álgidos de la represión en Argentina, las cartas del Frente de Liberación Homosexual eran muchas veces centralizadas en San Juan de Puerto Rico para luego ser enviadas discretamente a Buenos Aires. Héctor Anabitarte, que trabajaba en el correo, solicitaba que éstas se enviasen a una dirección inexistente en alguna de las calles del recorrido que hacía Zelmar Acevedo, cartero e integrante del FLH, para poder hacerse de las cartas sin necesidad de exponer ningún domicilio particular. Los argentinos también trataron de recibir cartas a través de la National Gay Task Force, de forma infructuosa, como analizaremos más adelante.

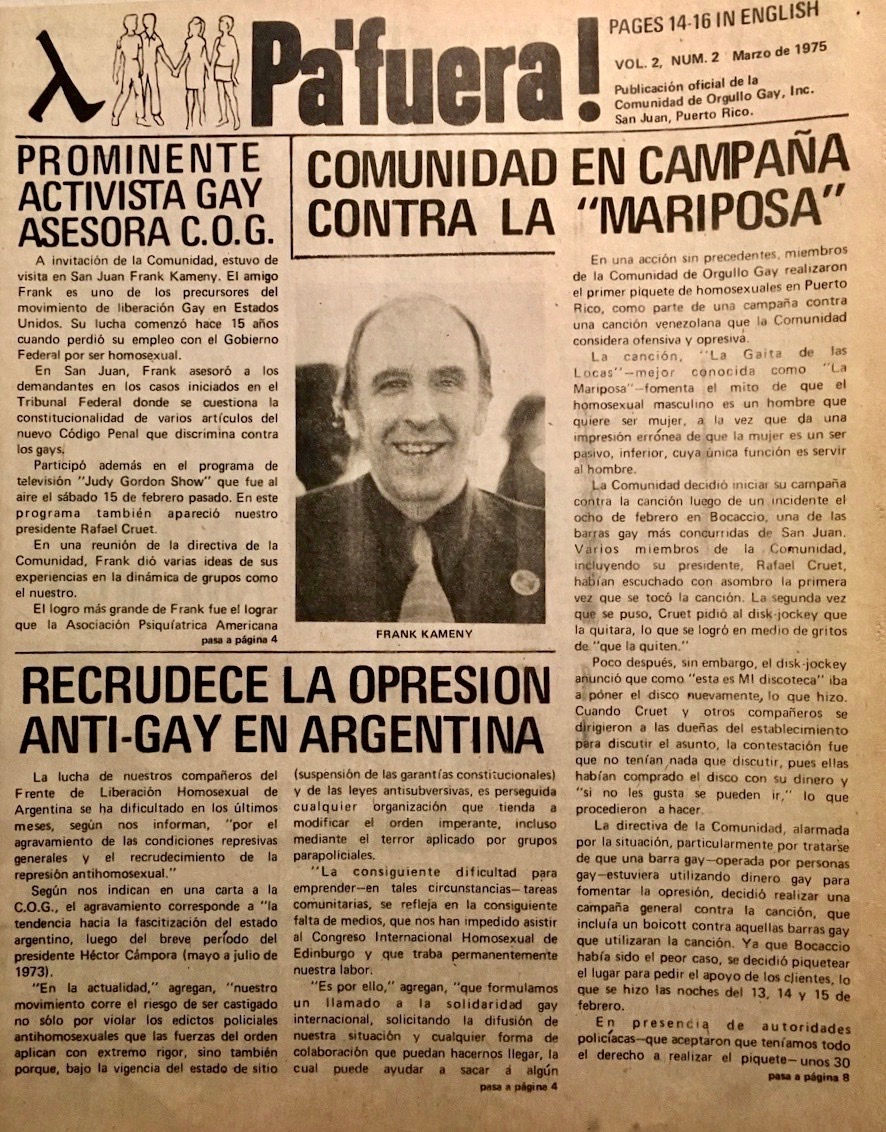

Es destacable el rol de Puerto Rico en la organización de estas redes. La Comunidad de Orgullo Gay de San Juan y su órgano de prensa, la revista Pa’fuera, rápidamente se convierten en un espacio de difusión de noticias sobre la región y en un epicentro de los diálogos a escala regional. El líder de la organización, Rafael Cruet, evidencia en todas las cartas un interés activo en construir lazos. Robert Roth mantuvo una comunicación regular y extensa con Cruet a lo largo de los años. Rafael Cruet ponía a Roth al tanto de las novedades en la región y lo ayudaba a actualizar su lista, al tiempo que Roth aconsejaba a cualquiera que lo contactase que escribiese a Rafael.

Una asignatura pendiente para la historia queer latinoamericana es la falta de reconocimiento con respecto al papel del Caribe en las redes transnacionales del emergente activismo liberacionista de los setenta. Los jamaicanos, por su lado, inicialmente se mostraron reticentes a participar en estas redes. Señalaron que no estaban interesados en seguir los caminos y las estéticas de otros movimientos, ya que esta estrategia podría fortalecer estereotipos homofóbicos según los cuales se interpretaba la homosexualidad como un mal exógeno y a los homosexuales como corrompidos por los extranjeros. Posteriormente, sin embargo, empiezan a publicar su órgano de prensa, el semanario Jamaica Gaily News, que condensa las noticias de la región y llega a alcanzar los 51 números.

En este video vemos la evolución de los contactos internacionales entre 1974 y 1979, periodo de auge de los frentes de liberación homosexual en Latinoamérica. Es interesante como la intensidad de los contactos se desplaza en relación con los ciclos represivos de cada región y con las cronologías de los diferentes movimientos. En 1974 empiezan los contactos con el Frente de Liberación Homosexual argentino, que estaba en su periodo de mayor expansión y apogeo en el marco de la primavera camporista. También emerge como un nodo importante Puerto Rico, cuya organización bandera, la Comunidad de Orgullo Gay, había sido fundada el año anterior, y que se mantiene a lo largo de los seis años como uno de los principales nodos de intercambio epistolar de la región, siendo evidente para 1975 su rol nodal en el entramado.

En 1975 y 1976 en Argentina, con el giro autoritario y el comienzo de la persecución por parte de “la triple A” (Alianza Anticomunista Argentina) primero y posteriormente de la dictadura, se fortalecen los envíos de cartas y comunicados desde Buenos Aires, la mayoría de éstos enfocados en denunciar la escalada en la violencia estatal. También en 1976, el activismo mexicano despega de la mano de la figura de Nancy Cárdenas y empiezan a editar sus organismos de prensa y participan en programas de los medios de comunicación masiva. En este año, la Ciudad de México deviene también un importante nodo de intercambios epistolares. Posteriormente, en 1977 y 1978, ya en plena dictadura militar Argentina, con el exilio de Héctor Anabitarte a España, las comunicaciones con Buenos Aires se trasladan a la ciudad de El Escorial, en las afueras de Madrid, desde donde Anabitarte sigue denunciando a la dictadura argentina.

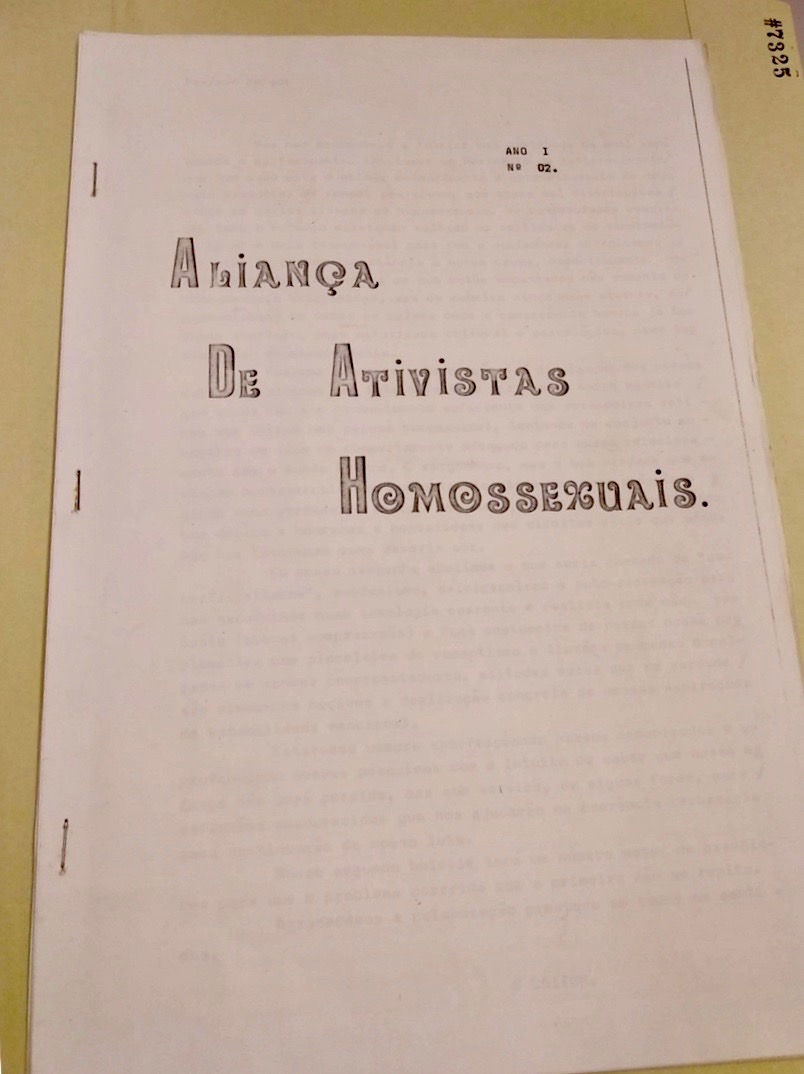

En 1978, ciertos grupos de activismo impulsados por la figura de Luis Zuleta empiezan a emerger en diferentes ciudades colombianas, al tiempo que empiezan a construir lazos con organizaciones de otras partes del globo. En 1979, las redes se masifican a escala planetaria, deviniendo Rio de Janeiro un nodo central. Siguiendo la creación de las primeras organizaciones brasileñas en 1978 en el contexto del régimen autoritario del General Geisel (1974-1979), el movimiento queer brasileño sufre al año siguiente la censura de su principal publicación, el seminario Lampião da Esquina, y comienza una campaña internacional solicitando apoyo. Los activistas brasileños denuncian esta censura a escala global, al tiempo que activistas de todas partes del mundo inundan las oficinas del ministro Armando Falcão con cartas solidarizándose con Lampião.

El Frente de Liberación Homosexual argentino desde el archivo de Robert Roth

Las cartas intercambiadas entre Héctor Anabitarte, como representante del Frente de Liberación Homosexual de la Argentina, y Robert Roth, como mediador con las organizaciones estadounidenses, responden al incremento de la violencia política y estatal en Buenos Aires. Así como el período de mayor producción editorial del frente -ligado a la edición de la revista Somos entre 1973 y 1976- no coincidió con el momento de apogeo del frente sino con el de mayor deterioro, en el marco del aumento de la violencia policial, en el caso de las comunicaciones epistolares ocurre lo mismo. El FLH adquirió un papel más activo apelando y conectando con otras organizaciones homólogas en otros países precisamente a medida que sus posibilidades de acción en el contexto local de Buenos Aires fueron disminuyendo por causa del terrorismo estatal.

En una carta de junio del 74, Anabitarte compartía con Roth uno de los ejemplares de Somos qué, como acabamos de mencionar, en estos momentos cumplía un papel fundamental al mantener viva la llama del FLH en condiciones de aumento exponencial de la violencia, y un ejemplar del periódico Homosexuales (del que se publicó un solo número), la publicación anterior a Somos. Anabitarte tenía el interés de que las publicaciones coordinadas por Roth cumpliesen un papel de proyección internacional de las actividades del FLH dándolas a conocer como forma de recabar apoyo canalizado a través del National Gay Task Force. Estos mecanismos de apoyo respondían a las dificultades operativas en el contexto local. Anabitarte daba una imagen vívida y detallada de los episodios diarios de violencia que socavaban las posibilidades de colaboración entre el FLH y la izquierda militante en las cuales se había basado su estrategia de expansión anteriormente. Por ejemplo, tres delegados obreros habían sido fusilados en un local del Partido Socialista de los Trabajadores, de orientación trotskista. A los pocos días, un joven comunista había sido asesinado mientras pegaba carteles. La policía había arrestado a un grupo de exiliados uruguayos, y los homosexuales seguían siendo arrestados y enviados a la cárcel de Devoto.

Ante estas dificultades operativas las redes transnacionales proporcionaban una alternativa de proyección. Anabitarte explicaba que había contactado con los grupos de México, posiblemente el Frente de Liberación Homosexual de ese país, y con un grupo de liberación sexual portugués que resulta difícil identificar dada la ambigüedad con la que la carta se refería al mismo. La vaguedad en la descripción e identificación de los grupos puede deberse en parte al hecho de que estaban en una situación muy embrionaria. Muchas veces se utilizaba el término genérico “movimiento homosexual” para referirse a reuniones informales de personas que intentaban poner en práctica la toma de consciencia homosexual a través de grupos de reflexión como primer paso hacia el cambio social transformador. Es decir, el uso de las categorías en estas cartas pretende dar una impresión de formalización e institucionalización del movimiento que no corresponde por completo al estadio inicial en el cual el mismo se encontraba en diferentes contextos locales. Se trataba más de un lenguaje de aspiraciones que de realidades, pero también se podría argumentar que performar una realidad de formalización del movimiento fue lo que permitió la expansión efectiva del mismo.

La correspondencia de Roth también atañe y refleja los intentos de individuos particulares de conectar con el movimiento gay tanto a nivel transnacional como local en Buenos Aires. El 23 de noviembre de 1975 Roth contestó una carta que un joven estudiante universitario argentino había enviado a la Mattachine Society. En esta carta, Roth mencionaba la relación entre los lazos afectivos que había establecido a nivel personal con su compañero dominicano y su interés en el activismo latinoamericano, lo que demuestra la estrecha correlación entre lo personal y lo político en la construcción de las primeras redes de apoyo mutuo.

En un segundo párrafo, Roth explicaba que el Frente de Liberación Homosexual continuaba sus actividades de forma clandestina usando como su dirección la del National Gay Task Force en Estados Unidos, aunque para ahorrarle molestias a su destinatario también le facilitaba la dirección personal de Héctor Anabitarte en Lanús, poniendo de relieve los dos niveles operativos de estas redes, que a nivel oficial mantenían la clandestinidad, mientras que de forma informal circulaban información de carácter personal. Por último, Roth le recomendaba a su destinatario entrar en contacto con el grupo puertorriqueño Comunidad de Orgullo Gay (COG). El COG estaba planeando una conferencia internacional de grupos latinoamericanos que se celebraría en español y contaba con la ventaja organizativa de no tener que operar de forma clandestina, lo cual tuvo efectos muy significativos que seguiremos analizando a continuación.

Para apreciar el papel de Robert Roth en la circulación de recursos e información, también podemos prestar atención a una carta que le envió a Héctor Anabitarte el 15 de febrero de 1976. A modo de cortesía, la carta comienza con un párrafo en el cual Roth le hace saber a Anabitarte que Carlos y Marcos, ambos residentes en Buenos Aires, lo mantienen al tanto de los acontecimientos locales y le hacen llegar los últimos números de Somos, la publicación del FLH de la cual Roth era un gran admirador, y a la cual se ofrece a apoyar como suscriptor. En segundo lugar, Roth ponía a Anabitarte al día sobre el papel del National Gay Task Force de canalizar la correspondencia que el FLH sólo podía recibir clandestinamente, avisándole de que la misma llegaría próximamente. En el apartado de buenas noticias, Roth compartía la información de contacto de un nuevo grupo activista formado en San Pablo.

A continuación, tocando en el terreno personal, hablaba del viaje que él y su pareja iban a realizar al Caribe, concretamente a México, Puerto Rico, y República Dominicana. Por último, la carta detallaba la publicación en San Francisco de un número especial dedicado a Latinoamérica de la revista Gay Sunshine.

Esta carta, en definitiva, revela la efervescencia de los movimientos y publicaciones activistas en los años setenta, tanto en Latinoamérica como en Norteamérica, y como las relaciones entre los miembros de estas redes entrelazaron los intereses personales, afectivos, eróticos, y políticos. Es difícil concebir la expansión de estas redes sin tener en cuenta los viajes de los diferentes partícipes–a menudo por motivos de placer–las relaciones afectivas entre personas como Roth y su compañero hispanoparlante, o el cariño mutuo que estas cartas transmitían y que se iba construyendo a través de cada uno de los intercambios de esta correspondencia.

La respuesta de Anabitarte el día 23 de febrero de 1976, aunque breve, daba cuenta de que él mismo concedía una relevancia considerable a este intercambio. En primer lugar, la respuesta se dirigía tanto a Robert Roth como a su pareja, creando un lenguaje de complicidad en torno a la sociabilidad y relaciones sexo-afectivas entre personas del mismo sexo, y reconociendo a la vez el papel de la pareja de Roth como traductor y mediador cultural. En la carta, Anabitarte confirmaba que el FLH argentino había entrado en contacto con sus homólogos brasileños; pedía más información acerca del número de Gay Sunshine que hablaba sobre el FLH; enviaba uno de los ejemplares de Somos; y agradecía la solidaridad para con los presos de Devoto. En definitiva, estas cartas apuntan a la multi-direccionalidad de estos intercambios y al apasionamiento con que las organizaciones aprendían las unas de las otras y encontraban aliento en el surgimiento de grupos homólogos en países vecinos, lo que parecía apuntar a un cierto cambio irreversible en las potencialidades de movilización por la liberación sexual.

En los días y meses siguientes, a medida que el ambiente político se enrarecía en Argentina y la amenaza de un golpe de estado se hacía cada vez más presente, las expresiones de solidaridad desde diferentes puntos de América Latina y el Caribe se hicieron más comunes. Así se refleja en otra carta de Roth a Anabitarte enviada el 14 de marzo de 1976, apenas diez días antes del golpe de estado que inauguraría el auto-denominado “Proceso de Reorganización Nacional” en Argentina. Primeramente, Roth agradecía el envío del ejemplar número 6 de Somos, que se seguía difundiendo por canales restringidos más allá de las fronteras de Argentina. En agradecimiento, Roth enviaba de regreso un ejemplar de Gay Sunshine que trataba sobre el movimiento homosexual latinoamericano. Roth escribía esta carta a su regreso de su viaje por el Caribe, durante el cual aprovechó para estrechar los lazos con las organizaciones caribeñas. Así, confirmaba que el grupo puertorriqueño, Comunidad de Orgullo Gay (COG), dirigido por Rafael Cruet, había recibido información de Buenos Aires acerca de los presos homosexuales, posiblemente aquellos enviados a la cárcel de Devoto.

Como ya hemos mencionado, Cruet cumplió en esta década un papel esencial de articulación de las redes transnacionales del activismo LGTB. En este sentido, estas redes deben resituarse y re-mapearse teniendo en cuenta el papel de apoyo, mediación, y traducción que a menudo jugó el movimiento puertorriqueño al conectar las organizaciones suramericanas y estadounidenses. Cruet, según la carta de Roth, seguía intentando indagar sobre la situación del activismo argentino dada la creciente amenaza represiva. De hecho, la Comunidad de Orgullo Gay puertorriqueña asumió el papel de canalizar la correspondencia del Frente de Liberación Homosexual de México para evitar la posibilidad de persecución policial.

De este modo, la dirección oficial del FLH mexicano fue en este momento la del COG, aunque Anabitarte contaba con la dirección privada de sus líderes, con los cuales podía comunicarse directamente siempre y cuando no incluyese el nombre del grupo en el sobre. Roth también facilitaba la información de contacto de Amnistía Internacional en Londres, que en los setenta tuvo un papel muy activo en denunciar y prevenir abusos policiales y el terrorismo estatal en Latinoamérica en el contexto de la guerra fría. El objetivo de facilitar la información de contacto de Amnistía Internacional al FLH argentino era incorporar la denuncia de la represión de las sexualidades disidentes dentro del marco del discurso de los derechos humanos que cada vez cobraba más fuerza como plataforma común de grupos opositores. Por último, Roth se despedía usando de nuevo las fórmulas de cariño qué destacaban la importancia de las políticas del afecto en la formación de estas redes.

Una vez en el exilio, Ricardo Lorenzo Sanz y Héctor Anabitarte escribieron a Roth desde su nueva residencia en San Lorenzo del Escorial. Las razones por las que habían abandonado Buenos Aires no solo tienen que ver con la militancia homosexual; sino también con el hecho de que Anabitarte tenía una larga trayectoria de militancia dentro de los sindicatos del servicio postal y dentro del Partido Comunista. Tras una serie de travesías que los llevaron por Uruguay antes de llegar a España, Ricardo y Héctor intentaron continuar las actividades del FLH en el exilio. En este sentido, su carta de enero del 78 proporciona a Roth la información esencial para continuar este intercambio. En primer lugar, le facilitan su información de contacto personal, aunque pidiéndole que mantenga toda la discreción posible, ya que España se encontraba en una situación de cierta ambivalencia en cuanto al estatus de la militancia homosexual. La Ley de Peligrosidad que desde principios de los setenta establecía penas de internamiento, exilio, y vigilancia para los homosexuales seguía vigente, aunque en la práctica los jueces optaban por no aplicarla de forma estricta. 1978 fue el año de la aprobación de una nueva constitución democrática en España y, por lo tanto, se daban motivos para una cierta esperanza acerca del futuro de los movimientos sociales contestatarios en este contexto.

De cara a conectar entre sí las emergentes organizaciones en el ámbito del Estado español con sus homólogas en otros ámbitos nacionales, Anabitarte solicitaba la información acerca del grupo de gais latinos de Nueva York. Cabe destacar de nuevo el papel de mediadores culturales que jugaron los latinos residentes en Estados Unidos con respecto a sus “hermanos” de Latinoamérica. El objetivo de Anabitarte era organizar una conferencia sobre la represión homófoba bajo la última dictadura argentina para contribuir a la toma de consciencia de las comunidades cuir latinas en Nueva York, que podrían tener más capacidad de influencia sobre organismos internacionales tales como las Naciones Unidas.

Es decir, se trataba de una estrategia que pretendía escalar desde los niveles de toma de decisión subalternos a los mecanismos de presión internacional. Por otro lado, en esta carta Anabitarte facilitaba la información de los emergentes movimientos gais españoles que empezaban a cobrar forma después de años de dictadura y que aún operaban en condiciones semi-clandestinas. En Madrid, se encontraban los grupos Mercurio, Movimiento democrático de los homosexuales, y el FHAR (Frente Homosexual de Acción Revolucionaria). De nuevo, Anabitarte se ofrecía a cumplir un papel de mediador y extensión de las redes transnacionales poniendo en contacto a los grupos españoles con los grupos estadounidenses, lo cual revela la multi-direccionalidad de estas dinámicas en el sentido de que fue un exiliado argentino el que cumplió esta función de articulación.

Otra carta escrita y enviada por Héctor Anabitarte desde San Lorenzo del Escorial (España) el día 18 de mayo de 1978 da una idea aproximada de la extensión de las redes activistas de circulación de información y recursos creadas por los exiliados argentinos. Según esta carta, fue un miembro del FLH exiliado en Nueva York el que le envió a Anabitarte una copia de una revista gay estadounidense (Gaysweek Nro. 62, 1 de mayo de 1978) que a su vez republicaba una nota publicada en Suecia en base a una entrevista a otro exiliado del FLH que en esos momentos residía en París.

Anabitarte trataba en esos momentos de reconstruir el Frente de Liberación Homosexual en el exilio, y para ello solicitaba a la publicación estadounidense que le pusiesen en contacto con el exiliado residente en Francia. En estas primeras líneas se deja entrever lo entretejido y enrevesado de estas redes qué conectaban de forma indirecta–a través de la información preservada en canales clandestinos–a los activistas del FLH que se habían exiliado en diferentes puntos de Europa y Estados Unidos.

En esta misma carta Anabitarte, le agradecía a la publicación estadounidense su labor de contribuir a la toma de consciencia entre sus lectores de lo alarmante de la situación bajo la última dictadura argentina. Llamaba la atención sobre el hecho de que las penas de arresto por homosexualidad se habían duplicado y apelaba a la solidaridad internacional para mantener viva la llama del FLH y hacer llegar los recursos necesarios a los presos homosexuales de la cárcel de Devoto.

Queremos concluir con el análisis de un último borrador de carta escrito por Robert Roth, y que presenta una serie de particularidades. En primer lugar, al ser solo un borrador, no cuenta con la fecha de envío, que en otros casos nos permite trazar la cronología del entrelazamiento de estas redes. Sin embargo, el lenguaje y el capital cultural y social de este borrador merecen ser analizados. Roth se dirige al FLH como sus hermanas y hermanos, dando a entender que el movimiento de liberación homosexual transnacional dio lugar a sus propias formas de parentesco afectivo a través de los tenues lazos que estas mismas cartas llegaron a constituir, en tanto que expresión de pertenencia a una lucha común que ocupaba un lugar central en la subjetividad e identidad de los partícipes. Según este borrador, en base a una información que Roth recibió del FLH, pudo posteriormente escribirle al activista mexicano Javier Yépez para informarle acerca de otro grupo que operaba simultáneamente en Ciudad de México. Igualmente, los activistas catalanes estaban intentando investigar acerca de la existencia de un grupo en Portugal.

Cabe recordar que no estamos analizando grupos cuya existencia formal pudiese registrarse a nivel oficial con las instancias estatales, sino de grupos embrionarios con un nivel muy tenue de formalización. Por ello, a pesar de que el grupo catalán envió emisarios a Portugal no consiguió información específica sobre este nuevo grupo. En estos momentos, los diferentes grupos sudamericanos, caribeños, europeos, y estadounidenses estaban coordinando una convención en Edimburgo, que tuvo gran significación como uno de los primeros acontecimientos del activismo LGTBQ de una dimensión considerable y qué incorporaba tal representación geográfica.

Roth se había encontrado en Christopher Street, en el barrio gay de Nueva York, con Juan Carlos, que por el contexto de la carta podemos deducir fue uno de los ilustradores o diseñadores gráficos de Somos. De nuevo la información con la que contamos es bastante vaga y no nos permite identificar con más detalle a este activista, posiblemente un exiliado, pero aun así la carta da cuenta de las continuidades entre los intercambios formales y los encuentros casuales en ámbitos de sociabilidad compartidos. Roth expresaba su curiosidad acerca de la ausencia de grupos formalizados en ámbitos metropolitanos latinoamericanos tales como Lima, Caracas, y Río de Janeiro. Esta expresión de sorpresa parece reflejar un cierto prejuicio acerca del progreso lineal y simultáneo del movimiento gay a nivel global que no tenía en cuenta las particularidades de los contextos sociopolíticos locales. Por último, en el borrador se menciona a John Stanford como figura significativa de la publicación Euro Spartacus, de los Países, que también iba a estar representada en la Convención de Edimburgo.

Esto nos proporciona ciertas pistas e indicios sobre por qué el acervo documental que podrían constituir las cartas canalizadas a través del National Gay Task Force no está disponible. Stanford intuía que a pesar de haberle escrito al FLH a través del National Gay Task Force, estas cartas no habían llegado al grupo argentino porque el grupo estadounidense no estaba cumpliendo el papel que había asumido oficialmente de reenviar las cartas. De ser así, esta posibilidad explicaría la ausencia de un fondo documental qué habría constituido una gran riqueza para la memoria colectiva del movimiento LGTBQ sudamericano. Aún así, gracias a la ingente labor de documentación de Roth, podemos contar con otras fuentes que nos proporcionan una imagen amplia y panorámica de las sinergias y vitalidad discursiva y afectiva de estas redes en los setenta.

Conclusiones

A nivel de nuestro marco argumentativo, nos gustaría destacar que nuestra intervención se sitúa en contraposición a la meta-narrativa difusionista que, desde el sentido común historiográfico, ha asumido unas dinámicas unidireccionales de expansión gradual, progresiva, e incremental que llevaron a la exportación del movimiento LGBTB desde el norte global al sur global. Por el contrario, es nuestra intención matizar, problematizar, y complejizar esta meta-narrativa a través de los diferentes rasgos observables en las fuentes de archivo qué capturan y reflejan la emergencia de las redes transnacionales de activismo LGBT qué conectaron Sudamérica, Norteamérica, y Europa, entre otras geografías. En primer lugar, nos interesa destacar el papel de mediación cultural, traducción, y circulación de recursos e información que cumplió el Caribe, y sobre todo las organizaciones puertorriqueñas, en la articulación de estas redes.

En segundo lugar, queremos argumentar que siempre fueron redes multidireccionales que mostraban la iniciativa de los activistas sudamericanos y caribeños al buscar formas y mecanismos de proyección de sus propias ideologías y agendas, así como la captación de recursos tanto discursivos como materiales procedentes del norte global. En tercer lugar, queremos destacar la centralidad de los agenciamientos afectivos y eróticos en la articulación de estas redes. Es difícil llegar a entender lo enrevesado y expansivo de las redes activistas transnacionales sin tener en cuenta el nivel de compromiso que los activistas alcanzaron a través de la erotización de sus relaciones. No en balde el movimiento de liberación sexual conllevó no sólo una toma de postura ideológica sino una praxis cotidiana. La expresión de vínculos afectivos y eróticos entre activistas tuvo lugar tanto en el contacto cara a cara como en el lenguaje de su correspondencia, que siempre enfatizaba valores como el cariño, la amistad, la hermandad, y la potencialidad de la atracción erótica entre personas del mismo sexo.

En cuarto lugar, pero no por ello menos importante, queremos reformular la cronología de la relación entre el movimiento argentino y el movimiento estadounidense, teniendo en cuenta que el FLH de Argentina y el grupo Nuestro Mundo tienen una trayectoria que se puede trazar desde mediados de los sesenta, como han demostrado diferentes investigadores. En base a esta trayectoria previa el acercamiento del FLH a sus homólogos internacionales respondió y emanó del contexto de recrudecimiento de la violencia estatal y política a principios de los sesenta. En otras palabras, se trata aquí de invertir la relación causal que traza una línea directa entre Stonewall y el FLH prestando atención por el contrario a la direccionalidad inversa de los intercambios entre activistas como Anabitarte y Roth, en los cual el primero tenía sobre todo como prioridad la proyección y supervivencia del Frente de Liberación Homosexual argentino en la etapa de contracción que siguió a su expansión de principios de los setenta.

Esta expansión se realizó a través de las alianzas con la izquierda militante a nivel local, que no pueden ser ignoradas o infrarrepresentadas como consecuencia de una interpretación desenfocada de las fuentes que aquí analizamos. Es decir, somos conscientes de que al analizar fuentes procedentes de archivos estadounidenses las mismas pueden producir o dar lugar a una distorsión de las dinámicas y sinergias de ese periodo al enfatizar el contexto transnacional sobre las alianzas militantes locales. Por ello, queremos destacar que este ensayo es parte de un análisis más amplio, que hemos desarrollado en diferentes trabajos y publicaciones, que en primer lugar sitúa al FLH en el contexto de la efervescencia política y militante en Buenos Aires desde mediados de los sesenta y, posteriormente, incorpora la colaboración con las organizaciones estadounidenses como consecuencia y no como causa.

* Santiago Joaquín Insausti, (Universidad Nacional Autónoma de México) -

** Javier Fernández Galeano, (Brown University)

Breve selección fotográfica de documentos que componen la Robert Roth Papers Collection, Division of Rare and Manuscript Collections, Cornell University Library.

Agradecimientos de los autores

En primer lugar, queremos agradecer a la Human Sexuality Collection de Cornell University y al Phil Zwickler Memorial Fund por apoyarnos en esta investigación. Brenda J. Marston nos proporcionó asistencia y orientación en nuestro trabajo de archivo con la colección Roth. A Armand de Fluvià por compartir sus fotos y recuerdos con nosotros. A Juan Queiroz que nos animó y guió de forma continua y generosa en el proceso de escritura de este artículo.

Joaquín quiere agradecer el apoyo de la Wallis Annenberg Research Grant - University of Southern California. Adrian Zegarra prestó una inestimable ayuda en el procesamiento de datos.

Javier quiere agradecer a la Rockefeller Library de Brown, y en particular al Center for Digital Scholarship y a la doctora Ashley Champagne por su interés y apoyo. Ambos estamos agradecidos a James Green por su compromiso con los archivos y la memoria queer.

AVISO SOBRE REPRODUCCIÓN

Los trabajos publicados en Moléculas Malucas, así como las imágenes que los acompañan, solo pueden reproducirse con nuestra previa autorización y la de sus autor*s, personas entrevistadas, titulares de derechos de autor, traductor*s o archivos que custodian los materiales reproducidos junto a los artículos. En caso de precisar mayor información pueden escribir a archivomoleculasmalucas@gmail.com

Cómo citar este artículo:

Fernández Galeano, Javier; Insausti, Santiago Joaquin, "Archivos Digitales Queer: Cartografías Digitales de las Redes Transnacionales LGBTQ en Latinoamérica a través del Archivo de Robert Roth," https://www.moleculasmalucas.com/post/archivos-digitales-queer Abril de 2020